精密採点の音程グラフにおける意外な「落とし穴」

音痴なうえに声変りが変だった影響を引きづって裏声で歌ってしまう癖が抜けないので「ヤバい」歌い方しかできない、でも歌いたいので趣味は「ひとりカラオケ」な筆者。先日、LIVE DAM Ai(「エーアイ」じゃないくて「アイ」)で精密採点Aiを入れて歌っていた時に発見した音程グラフの落とし穴が意外だったので紹介します。

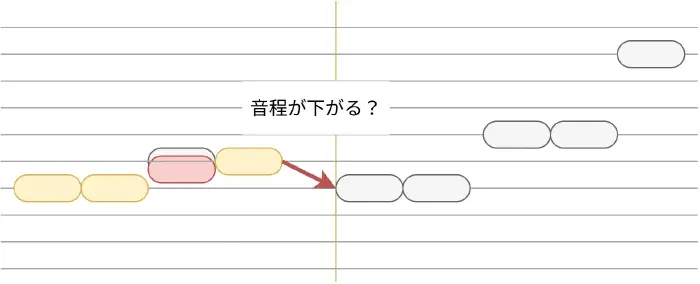

まず、以下の音程グラフの模式図を見てください(JOYSOUNDと違いDAMはプレミアムに入らないと音程グラフ付きで録音できないのが不便)。

こんなグラフがあった場合、次の音はどう見ても音程が下がるように見えると思います。でも、このような表示で音程が上がる場合がありました。しかもこれ、演奏区間が切り替わるわけでもない場所での出来事です。

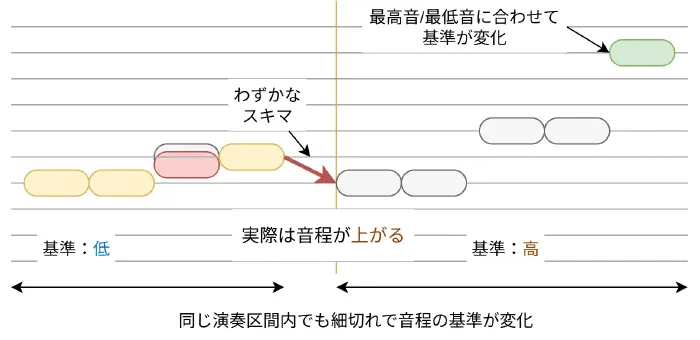

この現象がどういうことか考察してみたのですが、どうも精密採点では音程バーにわずかにスキマがある箇所で音程グラフ表示が分割されており、分割された区間内ごとに音程バーの縦軸基準が設定されているようです。すなわち、この例では次の小区間内に緑で示した「かなり高い音」が含まれており、それをグラフの縦軸範囲内に収めるために音程グラフの基準点が前区間より高く設定されているわけです。結果として、バー上では同じ位置であっても音程が高くなるため視覚的には音程が下がっているけど実際は音程が上がるというややこしい状況が生じているようです。

というわけで、音程グラフにわずかでもすき間があったらグラフを信じないで自分の音感に頼るしかないとようです。

JOYSOUNDの「分析採点」については最近使っていないのではっきりとは覚えていないのですが、なんかグラフの基準点を変えずに表示全体をスクロールしていたような気がするので、もし記憶が正しければJOYSOUNDのほうが優秀ですね。個人的には曲数が多い・アプリが使いやすいという点でJOYSOUND派なんですが、LIVE DAMのほうが設置数が多いのでなかなかJOYに当たらない…

おまけ

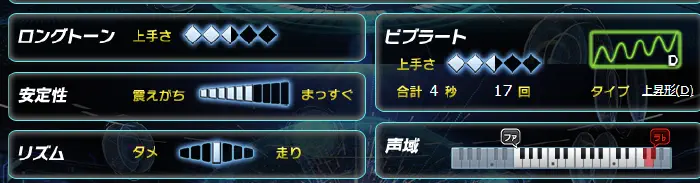

hiのファまでなら原キーで行ってやるぜ(なお点数は82点とさんざんな結果、DAMなのでオク下ならNG判定が出てるはず)